近くの寺院の蓮池の写真を眺めていましたらボッチチェリのヴィーナスの足が浮かんできました。2016 年のベニス・ビエンナーレに行った時、なぜかヴィーナスの足ばかり撮っていたのです。

合成したらなんかいい感じになりました。

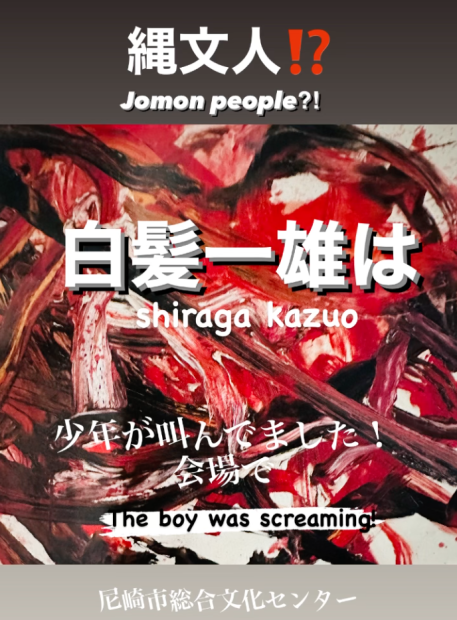

次の日、足なら白髪さんやおへんかと!

体重を支える足、人体を移動する足、白髪さんの場合は制作の道具、足は眺めれば眺めるほど不思議感が湧いてきます。

I was looking at a photo of a lotus pond at a nearby temple and the feet of Botticelli's Venus came to mind. When I went to the Venice Biennale in 2016, for some reason I only took photos of Venus' feet.

When I composited them, it looked nice.

The next day, I thought, "If it's feet, it must be Shiraga-san!"

The feet support the body's weight, the feet move the human body, and in Shiraga-san's case, they are tools for creation; the more I look at the feet, the more mysterious they become.